食欲から始める男性更年期の体重管理──“無理なく痩せる”最新の食欲コントロール術

こんにちは、いつも読んでいただきありがとうございます。

男性更年期障害予防改善アドバイザーのタツヤです。

男性更年期――この言葉を聞くと、心や体の不調ばかりが注目されがちですが、実は「体重増加」も多くの男性が密かに抱える大きな悩みです。

しかも、体重が増えるとテストステロンの分泌がさらに低下しやすくなり、不調の悪循環に陥りやすいことが、最近の研究でも明らかになっています。

わたしも、男性更年期障害によって、体重が増加しました。

「どうしても食欲が抑えられない」「意志の弱さだと自分を責めてしまう」――そんな声もよく耳にしますが、食欲のコントロールは、決して根性論だけで片付けられるものではありません。

実際、食欲はホルモンや脳、腸内環境など、さまざまな要素が複雑に絡み合って調節されています。

今回は、理化学研究所、スタンフォード大学、ハーバード大学などの最新エビデンスをベースに、「心身に無理なく、男性更年期の体重増加を防ぐための食欲コントロール法」を、男性更年期障害予防改善アドバイザー&当事者の視点から徹底解説します。

“年齢のせい”とあきらめず、今日からできる実践法を一緒に探していきましょう。

この記事をポッドキャストで聴きたい方は、“聴く”更年期ナビ

解で理解する

食欲は「心」だけの問題じゃない――ホルモンが握るコントロールの鍵

「もうちょっと食べたい…」「なぜか止まらない…」

そんな“自分の食欲”に翻弄された経験、あなたもあると思います。

でもこれ、あなたの意志が弱いせいじゃありません。

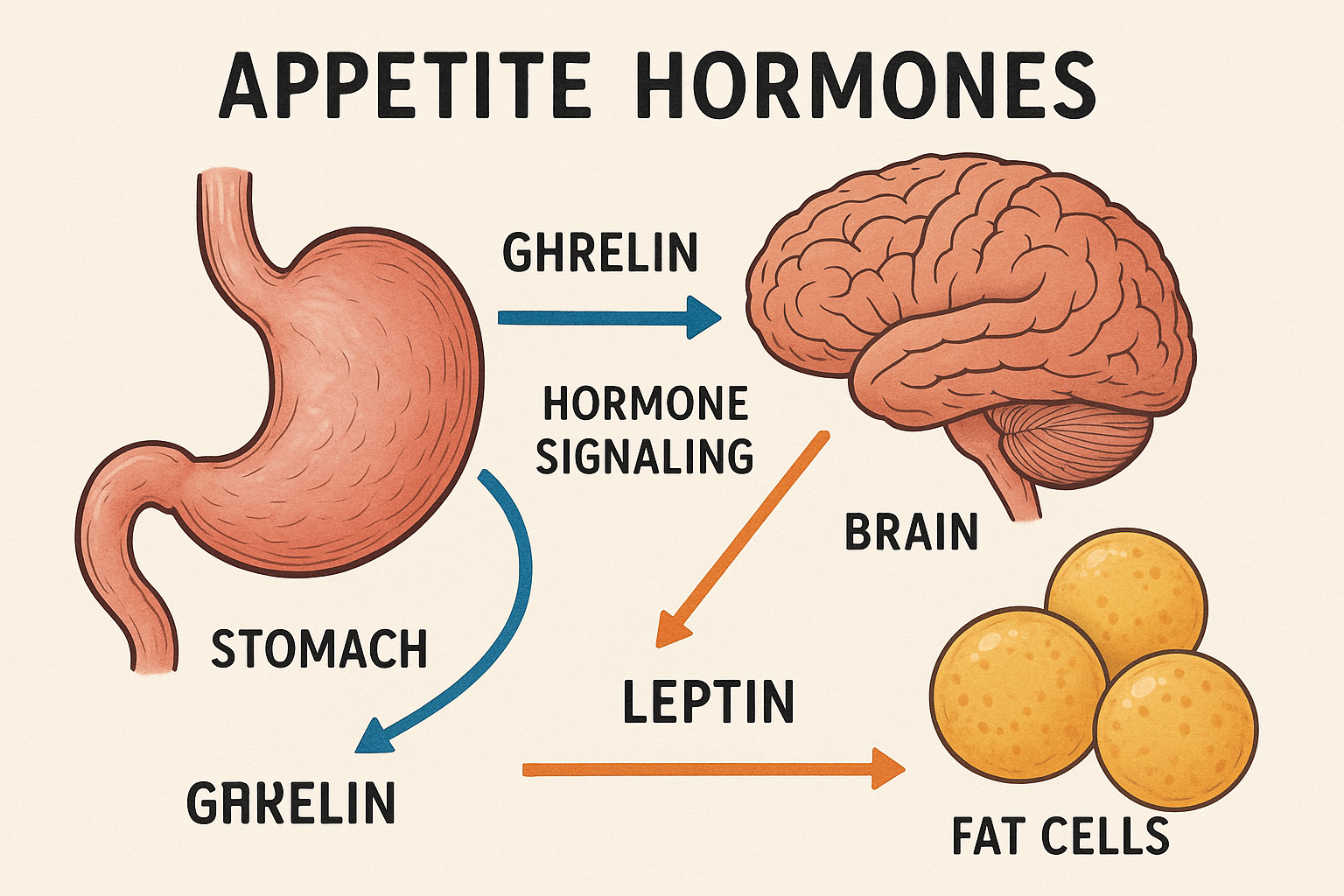

食欲は、脳の“摂食中枢”と“満腹中枢”が中心となってコントロールしていて、そこにはいくつものホルモンが密接に関わっています。

やっぱ、ここでもホルモンが重要な役割を果たしています。

たとえば――

グレリン(食欲増進ホルモン)は、胃から分泌されて「そろそろ食べなさい」と脳に合図を出します。

逆に、レプチン(食欲抑制ホルモン)は、脂肪細胞から出て「もうお腹いっぱいですよ」とストップをかけてくれる存在。

さらに、食後に腸から出るペプチドYY(PYY)は満腹感をサポートし、GLP-1は血糖値を安定させつつ食欲を和らげてくれます。

そして最近、理化学研究所の研究によって、「幸せホルモン」で有名な“オキシトシン”というホルモンも食欲抑制の神経回路で欠かせない役割を担っていることが分かってきました。

このオキシトシンが、脳の特定部位に働きかけることで、マウス実験でも「食べ過ぎ」と「体重増加」がしっかり抑えられるという結果が出ています。

睡眠不足は「食欲暴走スイッチ」を押す

ここで見逃せないのが「睡眠」と食欲ホルモンの関係。

実は、睡眠時間が短くなると、食欲が暴走しやすくなるのは科学的にもハッキリしています。

スタンフォード大学の研究では、8時間眠る人と比べて5時間しか寝ない人は、グレリン(食欲増進ホルモン)が約15%も増えて、レプチン(食欲抑制ホルモン)が約15%減ることが分かっています。

でも8時間寝るって、なかなかできないんですよね…

さらにコロンビア大学の大規模調査では――

7~9時間睡眠の人と比べ、4時間以下しか眠らない人の「肥満率」はなんと73%も高かったというやばいデータも。

この原因こそ、「睡眠不足によるホルモンバランスの乱れ」が、食欲の増加→体重増加につながるという“負の連鎖”です。

じゃあ、どうすれば「質の良い睡眠」がとれるの?

ここからは、すぐに実践できる睡眠改善法をまとめておきますね。

どれも科学的に効果が証明されているシンプルな習慣です。

- 毎日、同じ時間に寝て、同じ時間に起きる(体内時計リセット)

- 寝室は暗く・静かに・適温(18〜22℃)に保つ(環境づくり)

- 寝る2時間前からはスマホやパソコンなどブルーライトを避ける

- 午後2時以降はカフェインを控える(コーヒー、紅茶も注意)

睡眠が整うと、ホルモンバランスも整い、自然と食欲も落ち着きやすくなります。

「最近、食欲のコントロールがきかない…」と感じている方こそ、“まずは睡眠から”見直してみてください。

どれも、あなたも一度は耳にしたことがある内容かもしれません。しかし「知っているだけ」では意味がありません。大切なのは、常に意識して、できることを「一つ」でも実践することです。

睡眠の質を高めるには、日々の積み重ねが何よりも重要。だからこそ、コツコツと習慣化していくことが、食欲コントロールへの近道になります。

運動による食欲ホルモンの調整

バージニア大学の最新研究により、運動強度が食欲ホルモンに与える影響が詳細に解明されています。

中強度運動では食欲に明確な変化が見られませんでしたが、高強度運動(乳酸性閾値を超える強度)では、男女ともにグレリンレベルが有意に低下し、特に女性ではより顕著な食欲抑制効果が確認されました。

イギリスの研究でも、60分間の高強度有酸素運動後に、食欲増進ホルモンのグレリン濃度が有意に抑制され、食欲抑制ホルモンのペプチドYYの分泌が高まることが実証されています。さらに注目すべきは、運動後の脳の報酬系領域が高カロリー食品に対して非活性化し、低カロリー食品に対して活性化することです。

効果的な運動プログラム

科学的根拠に基づく運動プログラムは以下の通りです。

- 頻度:週3-5回の規則的な実施

- 強度:最大酸素摂取量の70%以上(息が弾む程度)

- 持続時間:30-60分間

- 種類:有酸素運動(ランニング、水泳、サイクリング)とインターバルトレーニングの組み合わせ

食物繊維とタンパク質のシナジー効果

栄養素による食欲制御において、食物繊維とタンパク質の組み合わせは特に強力な効果を発揮します。

最新研究では、食物繊維を摂ることで腸内細菌の組成を改善し、短鎖脂肪酸が作られることで食欲抑制ホルモンの分泌を促進することが明らかになっています。

タンパク質を摂ることで、満腹感を促進するペプチドYYの分泌が増加し、食後の満足感が持続します。

えんどう豆プロテインに関する研究では、高タンパク質による満腹感の持続、食物繊維による血糖値の安定化、そして食欲ホルモンへの好影響という三重の効果が確認されています。

わたしもえんどう豆プロテインは試したことないですが、Amazonなどの通販で購入できるみたいなので、近々挑戦してみようと思います。

オメガ3脂肪酸の食欲抑制メカニズム

ジョージア大学の画期的な研究により、くるみ、サーモン、亜麻仁油などに含まれる多価不飽和脂肪酸の食欲抑制効果が科学的に実証されました。

18~35歳の健康な男女26名を対象とした厳密な実験で、多価不飽和脂肪酸を豊富に含む食事を7日間摂取したグループでは、空腹時のグレリンが有意に減少し、ペプチドYYが顕著に増加しました。

特にくるみは、ナッツ類の中で唯一植物性オメガ3脂肪酸(αリノレン酸)を豊富に含み、30gで1日に必要なオメガ3脂肪酸を摂取できます。これらの脂肪酸は食欲抑制ホルモンの分泌を促進し、満腹感を長時間持続させる効果があります。

くるみは、素焼きがおすすめです。塩味などの味がついていると、ついつい多く食べちゃいますからね。

ストレスホルモンが食欲に与える深刻な影響

慢性的なストレスは食欲制御に深刻な影響を与えます。

ストレス状態では副腎皮質からコルチゾール(ストレスホルモン)が過剰に分泌され、このホルモンが血糖値を上昇させると同時に、食欲を抑制する神経伝達物質セロトニンの分泌を抑制します。

長期間のストレスにより、食欲抑制ホルモンのレプチンの分泌量が低下し、満腹感を感じにくくなります。また、ストレスはドーパミンの過剰分泌を引き起こし、摂食中枢を刺激して食欲を異常に高めてしまいます。

ストレスを感じた時に、ついつい食べ物に手が伸びてしまう経験、あなたにもあるんじゃないでしょうか。

エモーショナル・イーティングの科学的対策

感情的摂食(エモーショナル・イーティング)は、ネガティブな感情を食事で満たそうとする行動パターンです。

この問題に対して、科学的に効果が実証された対策法には以下があります。

- ストレッサーの特定と対処:食事記録と感情記録を併用し、食べ過ぎのパターンを客観視

- 代替行動の確立:散歩、瞑想、読書、歯磨きなど、食事以外のストレス対処法を身につける

- 睡眠時間の確保:睡眠不足自体が慢性ストレスとなり、コルチゾール分泌を増加させる

- 適度な運動習慣:運動によりコルチゾールの適切な分泌パターンを維持

マインドフルネス食事法の科学的効果

マインドフルネス食事法の効果は、最新の科学研究により明確に実証されています。

8週間のマインドフル実践を通常の食事指導に組み込んだグループでは、体重減少が食事指導のみのグループと比較して約2倍(-5.2kg vs -3.1kg)に達しました。

この驚異的な効果は、マインドフルネスの実践により以下の3つの不健康な食習慣が改善されることで実現されます。

- 認知的制限の改善:意図的な食事制限への依存からの脱却

- 感情的摂食をセーブ:ストレスや感情に反応した過食行動の減少

- 自制心の向上:食べ過ぎを防ぐ自然なセルフコントロールの回復

マインドフルネス食事法の実践イメージ

マインドフルネス食事法のやりかた

科学的に効果が実証されたマインドフルネス食事法の具体的実践方法は以下の通りです。

食事前の準備

- 深呼吸をして自分の空腹感に意識を向ける

- 食べ物への感謝の気持ちを持つ

- スマートフォンなどのデバイスが視界に入らないようにする

食事中の実践

- 食べ物の色、香り、食感に五感で注意を向ける

- 一口ごとにゆっくりと味わい、30回以上咀嚼する

- 一口食べるたびに箸を置き、食べることに集中

食事中盤でのチェック

- 食事が半分程度進んだ時点で満腹感を確認

- 惰性で食べ続けていないかを自分に問いかける

- 満腹感があれば食事を終了する勇気を持つ

食事タイミングと概日リズムの最適化

ハーバード大学とブリガム・アンド・ウィメンズ病院の革命的な研究により、食事のタイミングが食欲とエネルギー代謝に与える影響が詳細に解明されました。

食事時間がわずか4時間遅れるだけで、空腹感の増加、消費カロリーの減少、体脂肪の蓄積促進という三重の悪影響が確認されています。

オレゴン健康科学大学の研究では、概日リズムが食欲に与える具体的な影響が測定されました。

約24時間周期で変動する生理的なリズムのことで、英語では「サーカディアンリズム(circadian rhythm)」と呼ばれます。これは私たちの体内時計によって制御されており、睡眠・覚醒、体温、ホルモン分泌、血圧、代謝など、さまざまな生命活動に深く関係しています。

🌱 概日リズムの基本ポイント

- 周期:平均で約24時間10分前後。完全な暗闇で生活すると、リズムが少しずつずれていくこともある。

- 存在する生物:人間だけでなく、動物、植物、菌類、藻類などほとんどの生物に存在。

- 調整因子:光、温度、食事などの外的刺激によってリズムが修正される。

- 中枢:哺乳類では脳の「視交叉上核(SCN)」が体内時計の中枢として機能。

食欲が最も低下するのは朝8時、最も増加するのは夜8時であり、甘いものや高カロリー食品への欲求もこのリズムに同期していることが明らかになっています。

概日リズムに基づく最適な食事スケジュール

科学的根拠に基づく理想的な食事タイミングは以下の通りです。

- 朝食:起床後2時間以内に栄養バランスの良い食事を摂取

- 昼食:12-13時の間に1日で最もボリュームのある食事

- 間食:必要な場合は14-16時の間に限定

- 夕食:18時までに完了し、炭水化物を控えめに

- 夜間絶食:夕食後から翌朝まで12時間以上の絶食期間を確保

緑茶カテキンの食欲抑制メカニズムー科学的に実証された緑茶の効果とは!?

緑茶に含まれるカテキンの食欲抑制効果は、多数の厳密な科学研究により実証されています。

内臓脂肪蓄積型肥満の健常男女240名を対象とした12週間の研究では、緑茶カテキン583mg/日を摂取したグループで、体重、ウエスト周囲長、腹部内臓脂肪面積の有意な減少が確認されました。

作用メカニズムとして、緑茶カテキンは以下の三重の効果を発揮します。

- 食欲抑制ホルモンの活性化:レプチンの分泌促進により満腹中枢を刺激

- 脂質代謝の活性化:肝臓での脂肪酸β酸化を促進し、エネルギー消費を増加

- 血糖値の安定化:食後の血糖値上昇を緩やかにし、インスリン感受性を向上

効果的な緑茶の摂りかた

科学的根拠に基づく緑茶の最適摂取方法は以下の通りです。

- 摂取量:1日にカテキン500mg以上(緑茶約5杯分)

- タイミング:食後30分以内、運動前後の摂取が効果的

- 温度:70-80°Cのお湯で抽出することでカテキンを最大化

- 継続期間:最低8週間の継続摂取で効果を実感

咀嚼による満腹中枢の活性化ーよく噛むことの科学的メカニズム

咀嚼による食欲制御は、満腹中枢の生理学的特性を活用した最も自然で効果的な方法の一つです。

満腹中枢が血糖値の上昇を感知して満腹感を生じさせるまでには、食事開始から約15-20分の時間が必要です。

アメリカの研究では、普段の1.5-2倍多く噛むことで、いつもの1割少ない量で満腹感を得られることが実証されています。また、よく噛むことで脳のヒスタミン神経系が活性化され、交感神経を通じて内臓脂肪の燃焼が促進されることも明らかになっています。

効果的な咀嚼方法

科学的に効果が実証された咀嚼方法は以下の通りです。

- 咀嚼回数:一口につき30回以上の咀嚼を目標

- 食事ペース:一口食べるたびに箸を置き、ゆっくり味わう

- 食事時間:最低20分以上かけて食事を完了

- 食材選択:硬めの食材や食物繊維の多い食品を積極的に選択

ツボ押し療法による自律神経の調整ー東洋医学と現代科学の融合

ツボ押し療法による食欲抑制効果は、自律神経系への作用メカニズムが科学的に解明されつつあります。

特に食欲に関連する重要なツボとして、以下が確認されています。

飢点(きてん):耳の軟骨部分にあるツボで、過度な食欲を抑制する効果があります。刺激により満腹中枢が活性化され、間食や夜食を控える効果が期待されます。

神門(しんもん):耳の上部にあるツボで、自律神経に働きかけてストレスによる過食を予防します。

百会(ひゃくえ):頭頂部にあるツボで、自律神経をコントロールし、空腹感を和らげる効果があります。

足三里(あしさんり):膝下にあるツボで、消化機能を高め、代謝を促進します。古くから養生のツボとして知られ、松尾芭蕉も『奥の細道』で言及しています。

ツボの押しかた

効果的なツボ押し方法は以下の通りです。

- 圧迫方法:指の腹を使い、痛気持ちよい程度の圧力で3-5秒間圧迫

- 頻度:1日2-3回、食前や空腹時に実施

- 継続期間:最低2週間の継続で効果を評価

- 組み合わせ:深呼吸と組み合わせることで効果を向上

腸内環境の改善による食欲制御ープロバイオティクスとプレバイオティクスの相乗効果

最新の研究により、腸内細菌叢が食欲制御に重要な役割を果たすことが明らかになっています。

ライプツィヒ大学の研究では、植物性食品に含まれる食物繊維(プレバイオティクス)が腸内細菌組成を改善し、脳機能にも影響して高カロリー食品に対する食欲を抑制することが実証されました。

腸内の善玉菌が産生する短鎖脂肪酸、特に酢酸は血液脳関門を通過して脳に到達し、食欲を抑制する効果があります。また、プロバイオティクス摂取により食欲抑制ホルモンの分泌が促進され、体内への脂肪蓄積が抑制されることも確認されています。

腸内環境改善の実践方法

科学的根拠に基づく腸内環境改善法は以下の通りです。

プロバイオティクス食品を摂る

- ヨーグルト、納豆、キムチ、味噌などの発酵食品を毎日摂る

- 自分に合った菌株を見つけるため、2週間ごとに異なる製品を試す

プレバイオティクス食品を摂る

- 水溶性食物繊維(海藻類、果物、野菜)を積極的に摂取

- オリゴ糖を含む食品(玉ねぎ、ごぼう、アスパラガス)を食事に取り入れる

🧬 プロバイオティクスとプレバイオティクスは、どちらも腸内環境を整えるために重要な役割を果たしますが、意味も働き方もまったく異なります。以下でその違いをわかりやすく整理します。

🔍 比較すると

| 項目 | プロバイオティクス | プレバイオティクス |

|---|---|---|

| 定義 | 健康に有益な生きた微生物 | 有益な腸内細菌のエサとなる食品成分 |

| 目的 | 善玉菌を直接補給する | 善玉菌を間接的に増やす |

| 主な成分 | 乳酸菌、ビフィズス菌、酪酸菌など | 食物繊維(イヌリン、オリゴ糖など)、レジスタントスターチ |

| 働き方 | 腸内に入り、腸内細菌と協力して腸内環境を改善 | 善玉菌の活動を促進し、腸内フローラのバランスを整える |

| 含まれる食品 | ヨーグルト、納豆、キムチ、乳酸菌飲料など | 玉ねぎ、バナナ、にんにく、オートミールなど |

🧠 例えで理解するなら…

- プロバイオティクス:腸内に「善玉菌の応援団」を送り込む。

- プレバイオティクス:腸内にいる善玉菌に「栄養補給」して元気にさせる。

🧪 さらに進化した考え方:シンバイオティクス

- シンバイオティクス(Synbiotics)とは、プロバイオティクスとプレバイオティクスを同時に摂取することで、相乗効果を狙う方法。

- 例:ヨーグルト(プロ)+オートミール(プレ)

特別な食品の活用

- ブロッコリースプラウト:週3-5回摂取でスルフォラファンによる善玉菌活性化

- 緑茶:1日5杯で腸内環境改善と血糖値低下

- ホップ含有食品:腸内善玉菌の増殖促進

総合的な実践プログラムー段階的導入アプローチ

科学的根拠に基づく食欲抑制法を無理なく実践するため、以下の4段階で導入することをご提案しますね。

第1段階(1-2週目):基礎を固める

- 睡眠習慣の改善(7-8時間の質の良い睡眠)

- 食事時間の最適化(18時までに夕食完了)

- 咀嚼回数の増加(一口30回以上)

第2段階(3-4週目):栄養の改善

- 食物繊維とタンパク質を積極的に摂る

- オメガ3脂肪酸を補給(くるみ30g/日、青魚週2回)

- 緑茶を定期的に摂る(1日5杯)

第3段階(5-6週目):運動とストレスコントロール

- 週3回の中-高強度運動の導入

- マインドフルネス食事法の実践

- ストレスコントロールテクニックを習得

第4段階(7-8週目):応用技術

- ツボ押し

- 腸内環境改善の取り組み

- 個人に最適化された方法の確立

効果測定と調整

実践効果を客観的に評価するため、以下の指標を定期的に測定することが重要です。

生理学的指標

- 体重、体脂肪率、ウエスト周囲長の測定

- 空腹感、満腹感の主観的評価(10段階スケール)

- 睡眠の質(睡眠時間、中途覚醒回数)

行動学的指標

- 食事時間と食事内容の記録

- 間食頻度と内容の記録

- 運動実施頻度と強度の記録

心理学的指標

- ストレスレベルの自己評価

- 感情的摂食の頻度

- 食事に対する満足度

結論:科学的根拠に基づく持続可能な食欲コントロール

今回ご紹介した方法は、すべて厳密な科学研究により効果が実証されたものです。

重要なのは、これらの方法が互いに相乗効果を発揮し、単独で実践するよりもはるかに強力な食欲抑制効果をもたらすことです。

特に注目すべきは、これらの方法がすべて心身に無理なく実践できる自然なアプローチであることです。

薬物療法や極端な食事制限とは異なり、身体の生理学的機能を最適化することで、健康的で持続可能な食欲制御を実現します。

最新の科学研究は、食欲制御が複雑な生物学的システムの相互作用により成り立っていることを明確に示しています。

睡眠、運動、栄養、ストレス管理、食事タイミング、マインドフルネス実践などを総合的に最適化することで、現代人が直面する食欲制御の課題を科学的かつ効果的に解決することが可能です。

継続的な実践により、これらの方法は生活習慣として定着し、長期的な健康維持と理想的な体重管理を実現する強力なツールとなること間違いなしです。

科学的根拠に基づいたアプローチにより、あなたも心身に負担をかけることなく、健康的で持続可能な食欲制御を達成することができるのです。